管理人がFXを始めた2006年当時、トレーディングプラットフォームは各ブローカーオリジナルのものが主流でした。

まだCTやMT4による自動売買が目新しく、どこの誰が作ったかもよくわからないようなEAが結構な値段で販売されては消えていきました。

現在もフォーワードが怪しくなるとEA作成者と連絡が取れなくなってしまったり、販売サイトごと消えてしまうことも珍しくないですよね。

このページでは無料EAの入手先と見るべきポイント、有料EAにありがちなロジックの傾向、自作EAの作り方などをまとめています。

初めて購入した商用EA

管理人が初めて購入したEAは、ハンドルネーム「Viseu」さんという方が開発したDP-002というものです。

ロンドン市場が引けた後の惰性の動きでエントリーするロジックで、「TP=6、SL=60」がデフォルトセッティングでした。

1回負けると10回連続で勝たないといけないという・・・^^;

いわゆる「コツコツドカン」の典型的なEAですが、当時は専用フォーラムが立ち上がるなど購入者も多かったはずです。

もともとが海外フォーラムにあった「Petit Pip Eater」というEAがベースで、「viseu_open_001.mq4」で検索すればソースが入手できるかもしれません。

EAを買うより自作の道へ

2007年は「貯蓄より投資」を国がスローガンにあげていたこともあって、FXを始めた方も相当数に上るはずです。

翌年のリーマンショックでほとんど退場するわけですが・・・。

2007年には初めてのEA自作マニュアルともいえる本も出版されたりして、FX取引プラットフォームとしてのMT4も認知されていくようになりました。

現在はそこそこの自作EAができるとすぐに有料販売に走る傾向が強いですが、当時はEA開発のブログやフォーラムがおおいに盛り上がっていました。

やはり、リーマンショックで退場を余儀なくされたFXトレーダーが多かったのか、更新が当時で止まったまま放置されているブログも多く見かけます。

かくいう管理人も、2012年ごろまでは無料ブログで自作EAや商用EAに関する情報発信、EAの月極レンタルサービスサイトの運営をしていました。

当時EAの月極レンタルというのはほかになく、200人ほどに利用していただいたのですが、金融庁による投資助言代理業資格の是非問題等があり閉鎖に追い込まれた経緯があります。

FX自動売買の魅力

FXよりもはまってしまった趣味ができたため、しばらくは遠ざかっていたFXなのですが、母の在宅介護の必要性が自動売買に対する情熱を呼び覚ますことになりました。

現在、管理人には母を在宅介護する必要があり、外へ働きに出るという選択肢がない状態です。

もちろん、裁量トレードの勉強も続けていますが、チャートに縛られるトレードをするには時間的に制限があるため、トラリピなどのEAによる収益の確保を目指しています。

ただ、トラリピに代表されるグリッドトレーディングの場合、それなりの資金がないとそれなりの利益を生むことが難しいので、レバレッジをかけられる勝率の高いEAを使いたいですね。

EAを使えば、母の介護をしている間もFXの取引で利益を上げることが可能になります。

もちろん、勝てるEAで資金を運用できればという前提条件が必要です。

無料EAの落とし穴

国内で無料と謳われているEAのほとんどはIB口座(アフィリエイト)に紐づけされるもので、本当に勝てるEAならいいんですが・・・。

EAが勝とうが負けようが紹介者に手数料が入るシステムなので、取引回数が多くロットを高めに設定するものが多い傾向があります。

ただ、そこそこ勝てるEAを提供しないと紹介者にも手数料が入らなくなるので、ドイヒーなEAばかりではないと思います。

管理人はIB口座縛りのEAを使ったことがないので実情はよくわかりませんが、最低でもバックテストができる仕様でないとリアルマネーの投入はナシかなと思います。

無料で使えるEAの入手先

前置きがとんでもなく長くなってしまいましたが、純粋に無料で使えるEAの入手先としては海外のフォーラムが一押しです。

MetaTrader 4のための無料のトレーディングロボットを覗いてみてください。

機能限定版が多いですが、ライブ口座で使える無料EAが数多く登録されています。

もちろん、それらすべてが優秀なはずもなく、また多くは有料版の購入へつなげるための試用版という感じです。

ただ、そこそこのパフォーマンスを上げるEAも少なからずあるので、色々検証してロジックやEAの挙動に確証が持てたらライブ稼働もありだと思います。

管理人も自作EAのアイデア発掘にちょくちょくダウンロードさせてもらってます。

ユーザーからの評価が高いからといって優秀なEAとは限らず、レビューやコメントでふるいにかけてバックテスト、デモフォーワードをしてみるのがおすすめです。

最近はバックテストオンリーで提供される無料EAが増えています。

デモ版をコピートレードする精度が上がってきているからでしょうか。

無料EAの検証

たとえば、ユーザーからの評価が高い「Yellow Free」などは、バックテストするとDDも少なく右肩上がりの収益曲線を描きます。

ただ、無料版ではエントリー制限がかかっていて、3ヶ月も取引のない期間があったりします。

なので、バックテストでバックテストするとDDも少なく右肩上がり収益曲線を見たトレーダーは、ちょこっとデモで動かしただけでリアル口座版をポチったりするものです。

DDが少なく右肩上がりの収益曲線を描くEAの中には、破綻リスクの高いマーチンゲールロジックが採用されていないかを確認するのは基本です。

マーチンゲールタイプのEAは、順調に積み上げてきた収益のすべてを吐き出して口座を破綻させるリスクと隣り合わせです。

運が良ければ一度もロスカットされることなくトレード人生を終えられるかもしれません。

しかし、ほぼすべてのマーチンゲールタイプEAは使い続けるといつか口座破綻します。

有料EAの検証

「有料EA=優良EA」ならいいんですが、パフォーマンスをよく見せるために手っ取り早い方法が、ナンピンやマーチンゲール戦略を取り入れることです。

有料EAでナンピンやマーチンゲール戦略を採用しているものは、1ポジションEAに比べて圧倒的に数が多いので注意が必要です。

「これ良さげ」と思ったときは、そのEAがどのようなポジション取りをするかよく検証してみることをおすすめします。

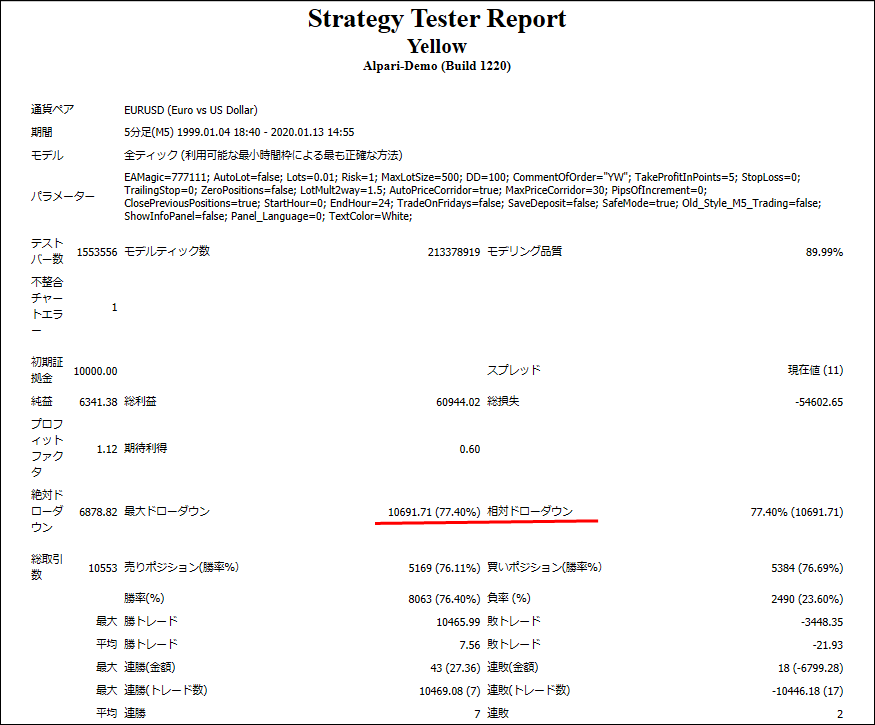

たとえば、利用者からの評価が高いEA「Yellow」有料版デモの1999~2020年のバックテスト結果が以下になります。

10,000ドル口座からスタートして破綻こそせずにバックテストを完走していますが、下に著しく大きく突き出したトゲが目立ちますよね。

どのぐらいのDDを抱えたかは以下の画像を見てください。

EA Yellowはデフォルトセッティングで5 Pipsがターゲットです。

つまり、上記の例だと約50円を得るために1万ドルを超える含み損を一時的に抱えたことになります。

EAをスタートするタイミングがずれていれば、いきなり口座破綻で終わる可能性もあります。

実運用していたら、一時的とはいえ1万ドルを超える含み損を抱えたまま正常な気持ちでいられるかということですよね。

そう、何も検証せずに他人が作ったEAを運用することこそ、一番のリスクなんです。

じゃあ、自分で作るか!って自力本願な方は、もう少し読み進めてみてください。

EAを自作する

EAを作るにはMQLというプログラミング言語の理解が必須です。

プログラミング経験ゼロだった管理人も今では複数ポジションを管理するEAなどが作れるようになるぐらい、ハードルは高くないと思います。

とはいえ、最初は何から始めたらいいのかわからないですよね。

step

1本を読んで勉強する

管理人は豊嶋 久道さんの本を読んで勉強することからはじめました。

ページ内にサンプルコードが公開されていて、応用してトラリピEAなどを作ることもできます。

MT4のバージョンが古いですが基本的なプログラム言語は変わらないので、豊嶋 久道さんのシリーズ本を読むことから始めると理解が早まると思います。

step

2フリーソースコードを研究する

国内ではたまに見かける程度ですが、海外にはEAのソースとなるMQLファイルのソースコードをシェアするフォーラムがたくさんあります。

著作権フリーではないので、公開されているコードをそのままコンパイルして二次配布等を行うことはできません。

ただ、公開されているソースを見るとトレードのロジックがわかり、どのような記述をすればいいのかの勉強ができます。

1からプログラムを書くというのは大変ですが、公開されているフリーのソースをヒントに作成していくのが楽かなぁと思います。

参考サイト

step

3EAプログラミングセミナーを受講する

実際に利益の出ているEAのソースコードを学びながら、オリジナルのEAを作り上げるというオンラインセミナーがあります。

Trading Officeという商用EAを手掛ける会社が主催するオンラインセミナーで、これまでに下記のような評価の高いEAを世に輩出しています。

EAプログラミングセミナーの価値は非常に高いと思いますが、MQLファイルに何が書いてあるかまったくわからない状態で受講するのは、タイミングがやや早いかと思います。

上述した豊嶋 久道さんの本や海外フォーラムなどで公開されているソースコードをある程度理解できるようになったら、受講のタイミングではないかと思います。

また、管理人のように独学でMQLを学んだ場合、このセミナーを受講することでプログラムの記述に大きな発見をすることが多々あるかと思います。

受講費用は39,800円とけっして安くはありませんが、一生もののスキルが身につくといっても過言ではないかもしれません。